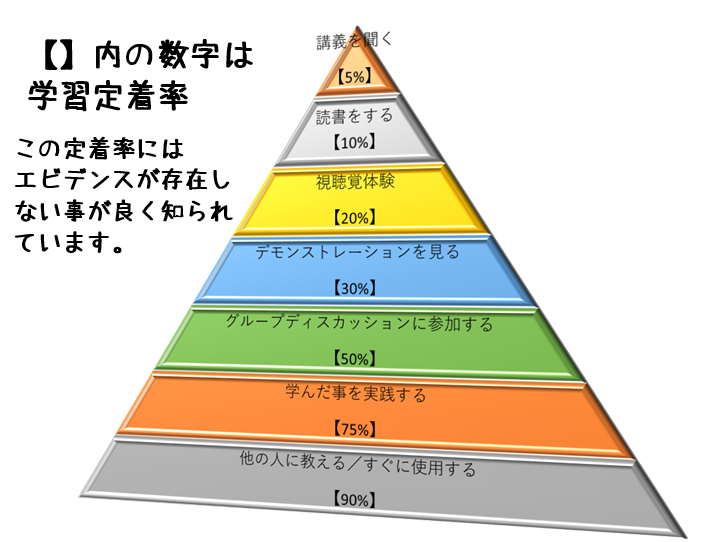

さて、皆様はラーニングピラミッドという物を御存じでしょうか?

アメリカ国立訓練研究所 という 何となく格式が高そうに聞こえる機関が随分昔に発表したものですが、その値に全く根拠が無い事は良く知られています。

本記事ではラーニングピラミッドの主張に関連付けて、Sharari-manの考える定着率の高い学びに関する主張について記載してみたいと思います。

ラーニングピラミッドとは

以下のような図で表現された学習効率を表すものです。

さて、本図における定着率は実証実験、検証等が行われないまま記入されたものであり、その値に根拠が無い事が良く知られています。

しかしながら、アメリカ国立訓練研究所という何だか権威のありそうな機関が出しているため、権威バイアスが大いに働き、多くの人が信じてしまい、アチコチで過剰に信用された状態で引用されているという罪深き図表でもあります。

Sharari-manの学習定着率に関する私見

さて、ラーニングピラミッドが示唆しているのは『主体的な学び』の有効性です。

能動的に自ら取り組んだ時にこそ定着率が向上するというのがラーニングピラミッドの主張です。

Sharari-man

Sharari-manこれは納得出来る方が多いのではないでしょうか?

Sharari-manの経験上も能動的に取り組んだ場合の方が定着率が良いと感じます。

Sharari-man

Sharari-manさて、能動的な行動が定着率の高い学びに寄与する事には同意致しますが、それだけでは得られないというのがSharari-manの主張です。

Sharari-man

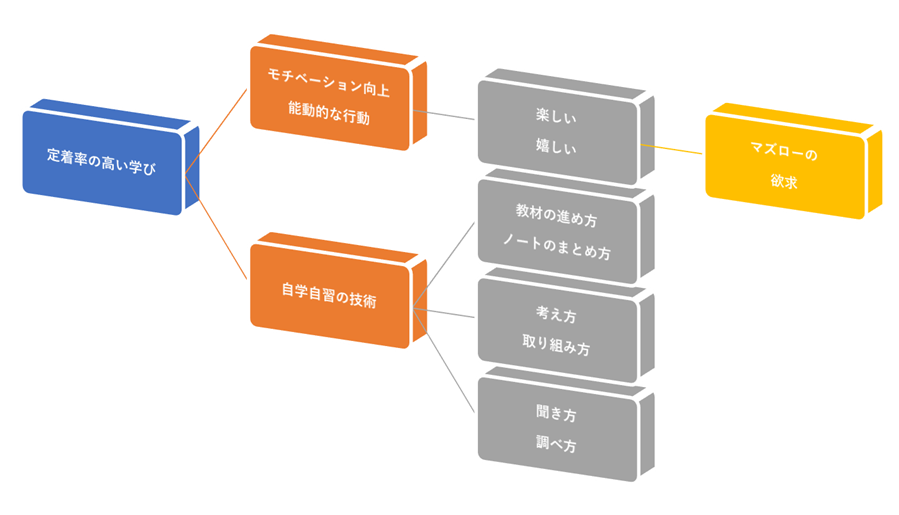

Sharari-manSharari-manの考える『定着率の高い学び』を得るための要件は以下のようです。

Sharari-man

Sharari-man定着率の高い学びを得るためにはモチベーション向上と技術の両方が必要であるという主張です。

さて、ラーニングピラミッドで最も定着率の低い 『講義を聞く』という行為について考えてみます。

『講義を聞く』という行動は受動的です。

これだけではラーニングピラミッドの主張する通り、学習効率は低いはずです。

しかしながら、受動的な環境に置かれていても、能動的な行動と技術を加える事で劇的に効率が改善すると考えています。

Sharari-man

Sharari-man**は**だから**になるんだね。

☆☆は○○という意味だよ。

分かったかな?

Musuko

Musukoふーん。そうなんだ。

このような状態では定着率は高くないでしょう。ラーニングピラミッドが前提としているのは『ただ聞いているだけ』という状態のはずです。

馬耳東風という状態ですね。

ここで必要な『能動的な行動と技術』は例えば以下のようです。

Sharari-man

Sharari-man講義や解説を聞く場合は自分の頭の中でも『なぜそうなるのか?』を考えながら聞く事が重要なんだよ。

Sharari-man

Sharari-man解説を聞きながら、自分でも解き進める感じだよ。

ただ何となく聞くのではなく、Sharari-manと一緒に考えながら解き進めて行くんだよ。

Musuko

Musukoそういうやり方があったのか!!

Sharari-man

Sharari-manそう思ったら頭の中で問題を反芻してみるんだよ。

『この場合は**だから、**を前提に考えると・・・・★★という条件が見つかるから・・・・』

こんな風に頭の中で色々な事を考えながら講義や解説を聞くと良いんだよ。

このように講義を聞ききながら『自学自習の技術を用いて能動的に学ぶ』 事が定着率を向上させてくれると考えています。

例えば モチベーションは非常に高いが技術が無い という状態はどうでしょうか?

モチベーションが高いため、一生懸命講義を聞いて先生の話を一言一句逃さず聞き、何度も反芻します。

これでも一定の学習効果は得られると思いますが、高いモチベーションを活かしきれていないと考えます。

一方、モチベーションが高く、技術もある状態はどうでしょうか?

モチベーションが高いため、一生懸命講義を聞き、かつ自分でも考え、解き進め、『あの問題にも使えそうだな』『この考え方は応用範囲が広いな』などと考えながら学びを深めます。

技術が無い状態の時に比べ定着率は随分高くなるように思います。

このように『自学自習の技術を用いて能動的に学ぶ』事で 『講義を聞く』という学習方法でも高い学習効果が得られると考えています。

Sharari-man

Sharari-man別の例を挙げてみましょう。

Sharari-man

Sharari-man機械を設計出来るエンジニアになりたい。

だから機械工学に関する書籍、例えば機械工学便覧をひたすら読み続ける。

このような作業を続けて、機械設計が出来るようになるでしょうか?

Sharari-man

Sharari-manSharari-manはならないと考えています。

自ら学習に取組んでいるのですから、モチベーションは非常に高い状態でしょう。

しかし、機械工学便覧を学びながらどのような事を考えれば良いのか?

どのように機械設計を進めていけば良いのか?

という知識・技術が無いため、非常に学習効率が悪い状態であると考えます。

Sharari-man

Sharari-man例えば材料力学を学ぶ際は、この知識を活かしてどのような設計をするのか?

脳内で設計演習を実施しながら学び進める事が大変合理的で学習効率も高いと考えております。

Sharari-man

Sharari-man機構学では、このカム曲線を活かしてどのような装置を作るのか?

あの装置はなぜこのカム曲線を採用しているのか?

このように考えながら学び進める事が重要です。

算数道場での指導例

さて、算数道場での具体的な指導例としては以下のようです。

お子様に合わせて指導しておりますので全てではありません。一例とお考え下さい。

算数道場では塾のように問題解説を沢山する事はあまりありません。

集団授業ではなく、個別指導ですから、個々の抱える課題を解決するために共に学ぶイメージです。

自学自習の手法解説が主な指導内容となっております。

- 数学の参考書の読み方

基礎解法は解法を理解し覚えるために学ぶ事が目的

⇒繰り返し作業を行い、スラスラと人に説明出来るレベルまで落とし込む

基礎解法を組み合わせた応用解法は どうやってその基礎解法を組み合わせる事に考えが至ったのか? を学ぶ事が目的

⇒前提条件の整理の仕方や解法に至るまでの過程,考え方を習得する。 - 数学の問題集の進め方

参考書で学んだ内容の実践演習である。

解き筋を考えている時間が重要なのであり、計算している時間は重要ではない。解き筋を真剣に考えている時間にこそ能力が向上している。

粘り強く考える事は悪い事ではない。真剣に考え続けている時は、たとえ問題が解けなかったとしても能力が向上している。

解答は全ての問題で必ず確認する。答えがあっているかを見るのではなく、考え方があっているか?を確認する。自身の手法と異なる解法や別解がある場合はそれらも丁寧に精査し、『考え方・進め方』を学ぶ。 - 聞き方・調べ方

どこまでトライして、どこが出来なかったのかを自分なりに整理して伝える。

この整理の作業自体が自分の能力を向上させてくれる。

例)**という風に考えたけれど、解答に辿り着けなかった。解答では★★のような考え方をしているが、どうやったらこの考えに至ることが出来るのか?

自分自身で予習シリーズや青チャートの例題(参考書部分)を調べる際は『答えの出し方』ではなく『考え方』を学ぶ。

つまり、『こうすれば答えがでるのか!』ではなく『こう考えて進めれば解法に辿り着けたのか!』を学ぶ。

Sharari-man

Sharari-manさて、勘違いされると良くないので補足ですが、低学年のうちからこのような指導をしても中々難しいと思います。

Sharari-man

Sharari-man道場でも新入道場生には基礎的な解法の学び方を中心に少しずつ指導を進めています。

Sharari-man

Sharari-man社会に出ると『自学自習出来る能力』というのは大変重要です。

受験勉強というのは『自学自習出来る能力』を身に着けるためには中々良い課題だと考えています。

是非、皆さまも自分自身が培って来た、『自学自習のノウハウ』をお子様に伝授して頂ければと思います。

あとがき

Sharari-man

Sharari-manさて、何だか小難しい事を書かせて頂きましたが、小学生のお子様にとって最も重要なのは 学習の重要性と楽しさを理解して頂く事です。

Musuko

Musuko楽しいな!もっと学びたいな!もっと知りたいな!

Sharari-man

Sharari-manこのような考え方を抱き、能動的な行動を取ってもらう

というのが最も重要です。

Sharari-man

Sharari-man技術は後からついて来ますから、是非親子で『楽しい家庭学習』に取組んでみて頂けましたら。

Sharari-man

Sharari-man焦らず、倦まず、弛まず、楽しく

親子で学び続けて頂けましたら大変嬉しく思います。

我が家の学習事例が少しでも家庭学習に取組む皆様の御参考になりましたら望外の喜びです。

ではまた!

コメント【コメント非公開、メールでの返信を御希望される方はその旨をご記入下さい】

コメント一覧 (2件)

Sharari-man様

こんにちは。インドでもご活躍されているようで、お疲れ様です。

ラーニングピラミッド、興味深いですね。一般論としては、確かにそんな感じかな、と感じられてしまいます。いわゆる今教育界で行われているアクティブラーニングは、この論理をベースにしているように思います。

それに対し、Sharari-man様の論理は明確で結果も出しています。素晴らしいと思います。Sharari-man様の2つの基準、

モチベーションの向上、自学自習の技術

はアクティブラーニングではもたらせられません。こどもをしっかりと見ながらの指導が必要です。今の教育界に本当に必要なのはここなのですが、見栄えのよさからアクティブラーニングが選ばれているような気がします。(あくまでも私見になります)

フィンランドでは、アクティブラーニングで成績が下がったから旧来の指導に戻す、などという話もどこかで聞きました。教育界では、本当にこどものためになるような指導を模索していただきたいです。

Sharari-man様のご指導結果が、その模索の一助になっているような気がしてなりません。

また楽しい記事を、宜しくお願いいたします。どうぞお体にはお気をつけてください。

ぞうさん様

Sharari-manで御座います。

いつもコメントありがとう御座います。

インドはカースト制度というものが残っており、日本と随分習慣が異なります。

日本では道徳的に忌避される行動が許されている訳ですが、このような状態でも社会は何となく正常に回っているという驚きもあります。この歳になっても毎日が学びの連続で楽しく過ごさせて頂いております。

さて、アクティブラーニングが盛んに教育現場で叫ばれております。

しかしながら、Sharari-manがいくつかの訪問先の学校で実態を見てみると・・・・

『ファシリテート能力、技術指導能力の低い教員が子供達に適当に議論させているだけ』

という状態が多くみられます。

■モチベーション向上能力の高い教員

■自学自習、議論に関する技術指導能力の高い教員

これらが揃ってはじめて機能するのがアクティブラーニングだと考えております。

とはいえ小学校の教員は 教員免許取得難易度が低く、かつ給与も安いという状態ですので、優秀な人材がなりたいと思う職業ではないのが実情です。

※中には志しが高く、安い給与でも子供達のために頑張る優秀な方もいますが小数派かと思います。

文科省にはこのあたりをキチンと理解して頂き、『優秀な人材が教員になりたいと思える環境作り』を実行して頂きたいものです。

子供達は国の宝ですからね。子供達ファーストの活動をして頂きたいものだと常日頃から考えております。

また、楽しい記事が執筆出来るよう、インドで色々と学んで参ります。

今週の道場を終えれば、来週からまたインドです。

今回は短期の予定ですが、体調管理に気を付け、楽しんで参ります。

お忙しい中、いつも学びのあるコメントをありがとう御座います。

寒暖差の大きい季節です。ぞうさん様におかれましても体調に気を付け、お体ご自愛下さい。

ではまた!